在现代医学技术发展背景下,胎儿性别判断已从传统经验推测迈入科学检测阶段。从生物学本质来看,胎儿性别由性染色体决定,女性为 XX 染色体,男性为 XY 染色体,这一核心差异成为科学判断的根本依据,而检测技术的发展则为精准判断提供了可行路径。

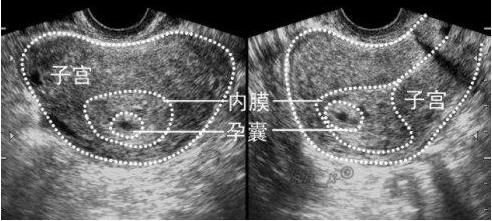

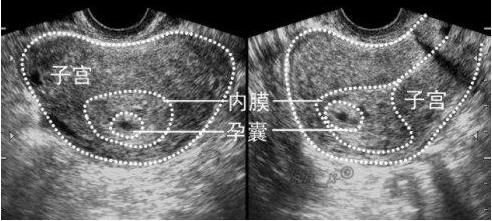

当前临床常用的胎儿性别判断技术主要有三种,各有明确的科学原理与适用场景。超声检查是最普及的方式,通过高分辨率超声仪器观察胎儿生殖器官形态来判断性别。孕 12 周左右的 NT 检查可初步识别,孕 16-20 周的中期超声能更清晰显示生殖结构,其优势在于无创伤、可重复,但准确性受胎儿体位、孕周、医生经验等因素影响,存在约 5%-10% 的误差率。

染色体检测技术则从基因层面实现精准判断,包括绒毛穿刺取样(CVS)和羊水穿刺术(羊穿)。CVS 在孕 10-14 周进行,通过采集胎盘绒毛细胞分析染色体组成;羊穿在孕 16-22 周实施,抽取羊水提取胎儿脱落细胞进行染色体核型分析。这两种技术准确率高达 99% 以上,但属于有创操作,存在 0.5%-1% 的流产风险,临床仅用于排查唐氏综合征等染色体疾病时附带判断性别,而非单纯性别检测手段。

近年来兴起的无创 DNA 检测(NIPT),通过采集孕妇外周血分离胎儿游离 DNA,利用基因测序技术检测性染色体片段,孕早期(孕 7 周后)即可进行,准确率超 99% 且无创伤。不过该技术的临床定位是筛查胎儿染色体异常,性别判断仅为附带结果,且存在极个别假阳性或假阴性情况,需通过羊穿或 CVS 进一步确诊。

科学技术虽为胎儿性别判断提供了可能,但明确的边界始终是伦理与法律的底线。我国《母婴保健法》明确规定,除医学需要(如排查伴性遗传疾病)外,任何机构和个人不得实施非医学需要的胎儿性别鉴定,也不得选择性别的人工终止妊娠。从医学伦理角度看,胎儿性别平等是基本准则,非医学目的的性别判断会打破性别平衡,引发一系列社会问题,如部分地区男女比例失衡、女性权益受损等。

从医学必要性出发,仅当存在明确的伴性遗传疾病风险时,如血友病、杜氏肌营养不良等,医生才会建议进行胎儿性别检测,以帮助家庭做出科学的生育决策。这种情况下的性别判断,本质是为了保障胎儿健康和家庭幸福,而非单纯追求性别选择。

总之,科学技术为胎儿性别判断提供了精准的工具,但技术应用必须严守法律边界与伦理底线。无论是医疗从业者还是普通公众,都应理性看待胎儿性别,摒弃性别偏好,让技术始终服务于生命健康与社会平等,而非成为打破性别平衡的工具。